|

上和白 | 下和白 | 三苫 | 奈多 |

| 和白には五つの地区がありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 上和白 ・ 下和白 ・ 塩浜 ・ 三苫 ・ 奈多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| *織田・豊臣期には、筑前国糟屋郡和白村の地名が見られ、慶長年間に上和白と下和白に分かれたようです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

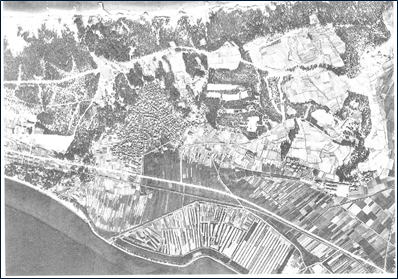

| ■旧和白村の始まり 明治22年4月の「市町村令」により上和白 ・ 下和白 ・ 塩浜 ・ 三苫 ・ 奈多の五つの村が合併し和白村になりました。 ■和白地域の移り変わりをたどってみますと、藩政時代(江戸時代1600年~1867年)から明治元年(1868年)を経て明治22年までは、上和白 ・ 下和白 ・ 塩浜 ・ 三苫 ・ 奈多の五つの村がありました。 明治22年4月(1890年)「市町村令」という法律が出来施行されるに当たり、5ヶ村が合併し、和白村になりました。これが糟屋郡和白村の誕生です。(写真:左) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 更に6年後の昭和35年8月26日(1960年)福岡市に合併し和白町の名称がなくなり、福岡市東区和白となりました。(当時人口約6,000人)(写真:右) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 宅地の開発 美和台団地 昭和47年完成 高見台団地 昭和48年工事~49年完成 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

人口の推移

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ①和白は会議、議会を意味する言葉。 ②神功皇后遠征の際、軍の評議場が島見山(現在・和白4丁目付近)に作られたという言い伝えがある。 ③和白の地名については、ワ・シル⇒ワジロを考えられ、ワ「曲」は海岸線の湾入をいい、シロは(汁)が転じた語音で、曲がり込んだ湿地帯を表している。 和と白は好字をあてたものと考えられる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ①和白一帯は博多湾を望む丘陵地にあります。 この辺の土地は4000年の間、隆起と堆砂により10メートル高まり、1300年ころの博多湾の沿岸は現況の5メートルの等高線まで海であったといいます。 ②博多湾から新宮の湊に通じる地域は三苫水道と呼ばれ、三苫・奈多一帯を三苫島、東側(美和台側)を東浜、西側(三苫側)を西浜、また相の浦から塩浜を巡った一帯は桂潟と呼ばれていた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

探訪概要 |

|

|

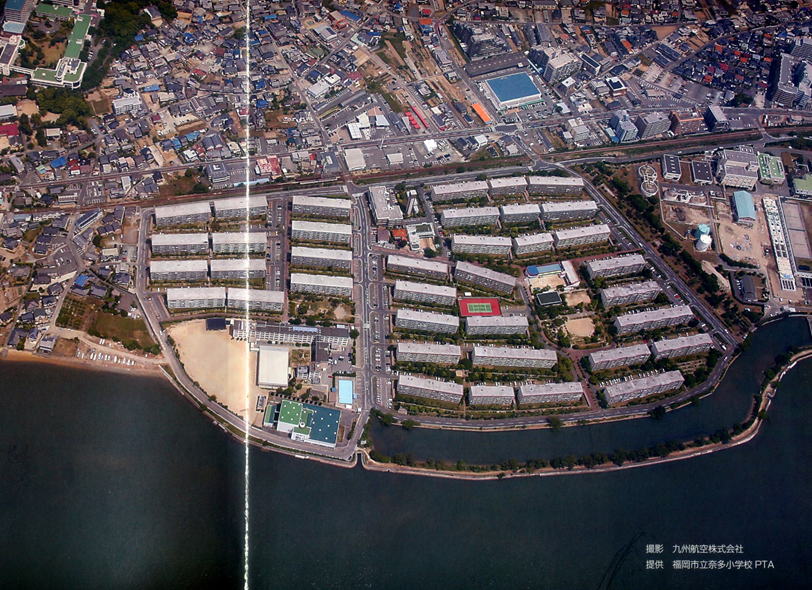

| 奈多団地について ①昭和56年(1981年)4月 1088戸完成 ②東西560メートル 南北300メートルの大団地 ③現在 1,114戸 1,200世帯 |

| |

|

| 昭和23年(1948年) 昭和41年(1966年) |

|

| 昭和50年(1975年) 平成19年(2007年) |

| 集合場所 |

|

| JR奈多駅について 明治35年(1902年)5月奈多~土井間、12月に奈多~西戸崎の鉄道工事に着工。 明治37年1月 奈多駅(現在の雁ノ巣町内公民館前) 明治37年12月 和白駅開設 明治38年 宇美まで開通⇒博多湾鉄道の時代となる。 |

| ほうづか |

|

| 宝塚と書いて「ホウズカ」と読む ①糟屋や宗像南部からの、福岡藩への御用米の集積場であった。 ②馬は二俵の米を背に宝塚浜へ集められた。 ③御用米倉から、船1そう38俵を積んで、荒戸の福岡藩へ運んだ。 この地で有名な方々 浜田屋⇒今林氏 古枡屋酒造場⇒浜崎氏 ④この地は貝島炭坑関係の別荘地が在った。 |

| 「海岸から見る景色」 ①海岸から見た雁ノ巣飛行場(水上飛行機用斜路(スベリ))(下の写真右中央) ②照葉の高層マンションや「海の中道大橋」を望む。 雁ノ巣飛行場は「福岡第一飛行場」と呼ばれ、最盛期には「第日本航空」によって、朝鮮、台湾、中華民国(中国)、東南アジアへの路線も開設された。 戦前における日本最大の民間国際空港であった。 戦後アメリカ軍が使用していたが、飛行場部分は昭和47年(1972年、雁ノ巣空軍施設全域は昭和52年(1977年)に変換され平成14年(2002年)まで格納庫は残っていた。 |

| 元禄16年(1703年)黒田家の権臣、大野忠左ェ門貞勝は藩命により「奈多、塩浜」間を施工。 宝永元年(1704年)全て藩財を用い、奈多の住民からの負担を取らず完工。 和白、三苫の人々を移して塩浜村を起こし、堤防内に塩田30町歩を開く。 この堤防を「元禄築堤と呼ぶようになりました。 |